Die Entwicklung des Durisol-Bausystems gilt in mehrfacher Hinsicht als eine Pionierleistung. Mit Blick auf die erfolgreichsten Schweizer Bausysteme der Nachkriegszeit wie Göhner oder Variel sowie auf die wichtigsten im Systembau tätigen Unternehmen wie die Element AG oder die Igéco SA ist bei Durisol bereits früh ein wirtschaftliches Konzept zu erkennen, das sich über Jahrzehnte bewähren und zu einem wesentlichen Charakteristikum des Systembaus in der Schweiz werden sollte. Durisol-Bauten waren weltweit verbreitet, wurden von lizenzierten Unternehmen in anderen Ländern Europas, in Nordamerika und in Afrika errichtet. Bis heute gilt die rasterartige Gliederung ihrer sichtbaren Rahmenkonstruktion mit den darin eingefügten Platten als unverkennbares Gestaltungsmerkmal.

In der Schweiz fand die Durisol-Bauweise bereits in den 1940er-Jahren vielfache Anwendung, vorwiegend bei Militär- und Notwohnungsanlagen. Was das System so erfolgreich machte, war die Verbindung einer herkömmlichen Bauweise mit einem industriell hergestellten Baustoff, der günstig war und dessen rationelle Verwendung kurze Bauzeiten ermöglichte. Die Bauten wurden als Holzständerkonstruktionen errichtet, zwischen ihnen wurden von 50 cm hohe Holzfaserzementplatten aufgeschichtet. Ihre Oberflächenbehandlung variiert je nach Verwendungszweck; so gibt es beispielsweise beidseitig, einseitig oder auch nicht verputzte Platten. Später wurden anstelle von Holz- auch Stahlskelettkonstruktionen mit Durisol-Platten ausgefacht.

Durisol-Platten zeichnen sich laut den Herstellerfirmen durch ihre Festigkeit und Formbeständigkeit aus. Sie seien leicht und im Format handlich, «sodass sie von einem Mann gut getragen werden können», und wiesen einen für die Zeit guten → Wärmedämmwert auf. Da die Fasern für die Platten aus Abfallholz gewonnen wurden, war die Durisol-Bauweise auch während der vom Baustoffmangel geprägten Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegsjahre wirtschaftlich interessant. Wenn auch der Materialverbrauch in dieser Zeit auf ein Minimum reduziert werden musste, blieb die Herstellung in der Schweiz fast uneingeschränkt möglich. Dank der verhältnismässig einfach lösbaren Verbindungen der Konstruktionen konnten Platten, Schwellen- und Ständerhölzer als Bauteile wiederverwendet werden. Der Baustoff selbst, der Holzfaserzement, ist jedoch praktisch nicht rezyklierbar, die Platten müssen hierzulande auf Reaktordeponien endgelagert werden.

In der Schweiz fand die Durisol-Bauweise bereits in den 1940er-Jahren vielfache Anwendung, vorwiegend bei Militär- und Notwohnungsanlagen. Was das System so erfolgreich machte, war die Verbindung einer herkömmlichen Bauweise mit einem industriell hergestellten Baustoff, der günstig war und dessen rationelle Verwendung kurze Bauzeiten ermöglichte. Die Bauten wurden als Holzständerkonstruktionen errichtet, zwischen ihnen wurden von 50 cm hohe Holzfaserzementplatten aufgeschichtet. Ihre Oberflächenbehandlung variiert je nach Verwendungszweck; so gibt es beispielsweise beidseitig, einseitig oder auch nicht verputzte Platten. Später wurden anstelle von Holz- auch Stahlskelettkonstruktionen mit Durisol-Platten ausgefacht.

Durisol-Platten zeichnen sich laut den Herstellerfirmen durch ihre Festigkeit und Formbeständigkeit aus. Sie seien leicht und im Format handlich, «sodass sie von einem Mann gut getragen werden können», und wiesen einen für die Zeit guten → Wärmedämmwert auf. Da die Fasern für die Platten aus Abfallholz gewonnen wurden, war die Durisol-Bauweise auch während der vom Baustoffmangel geprägten Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegsjahre wirtschaftlich interessant. Wenn auch der Materialverbrauch in dieser Zeit auf ein Minimum reduziert werden musste, blieb die Herstellung in der Schweiz fast uneingeschränkt möglich. Dank der verhältnismässig einfach lösbaren Verbindungen der Konstruktionen konnten Platten, Schwellen- und Ständerhölzer als Bauteile wiederverwendet werden. Der Baustoff selbst, der Holzfaserzement, ist jedoch praktisch nicht rezyklierbar, die Platten müssen hierzulande auf Reaktordeponien endgelagert werden.

Bei dieser Beschreibung handelt es sich um einen Open-Source-Auszug aus dem Text im Buch «Systembau in der Schweiz – Geschichte und Erhaltung», das 2022 im gta Verlag erschienen ist.

|

Gemeinde

Altdorf UR Adresse Moosbadweg 6– 33, Waldweg 1–7 Bauzeit 1941–1942 Bauherrschaft Amt für Bundesbauten Beteiligte Unternehmen Durisol AG Entwicklung des Systems Alex Bosshard, Architekt August Schnell, Bankier und Investor |

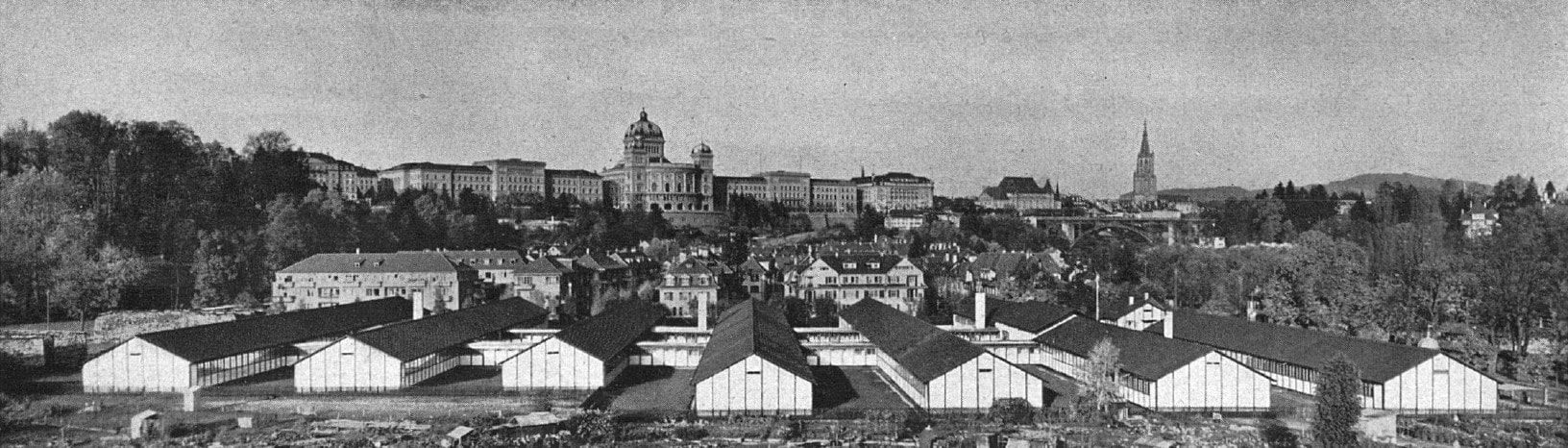

Die ehemalige Militärsanitätsanstalt Moosbad liegt am Fuss der Hüenderegg, ungefähr 1,5 km nordwestlich von Altdorf. Die Anlage bestand ursprünglich aus 29 Gebäuden, heute sind es noch 21. Die Baracken sind allesamt orthogonal zueinander angeordnet und lassen sich in drei Typen unterscheiden: Die Typen A und B sind dreiflüglig (drei parallel stehende Satteldachbaracken, verbunden durch zwei langgezogene Verbindungstrakte), Typ D ist ein schlichter Satteldachbau über längsrechteckigem Grundriss. Typ A diente als Operationsbaracke, Typ B als Krankenbaracke. Typ B unterscheidet sich von A durch einen kürzeren Mittelbau. Typ D ist multifunktional nutzbar, als Krankenlager, Küchenlager oder Unterkunftsbaracke. Im Moosbad stehen zehn Baracken des Typs A, sieben des Typs B und vier des Typ D, wobei eine von ihnen etwas verkürzt ist. Weiter gibt es vier Materialbaracken, eine jüngere Baracke, die in einer Variation des Durisol-Systems gebaut wurde und drei Gebäude einer ehemaligen Brauerei mitsamt einem Lagerhaus, die allerdings nicht in der Durisol-Bauweise ausgeführt wurden. Heute befindet sich ein Grossteil der Anlage im Besitz der Gemeinde Altdorf, verschiedene Baracken wurden bereits umgenutzt.

|

Bei dieser Beschreibung handelt es sich um einen Open-Source-Auszug aus dem Text im Buch «Systembau in der Schweiz – Geschichte und Erhaltung», das 2022 im gta Verlag erschienen ist.

... mehr lesen:

|

Das ca. 250 Seiten umfassende Buch «System & Serie. Systembau in der Schweiz – Geschichte und Erhaltung» enthält neben wissenschaftlichen Essays zur Geschichte und zur Bedeutung des Systembaus auch viele ausführliche Porträts von Schweizer Bausystemen und in der Schweiz errichteten Systembauten. Dazu kommen zwei interdisziplinäre Gespräche zu den Aspekten Bauphysik und Statik sowie ein umfassendes Werkverzeichnis, ein Glossar und ein Personenverzeichnis zum Systembau in der Schweiz.

|